新材料行业IPO动态

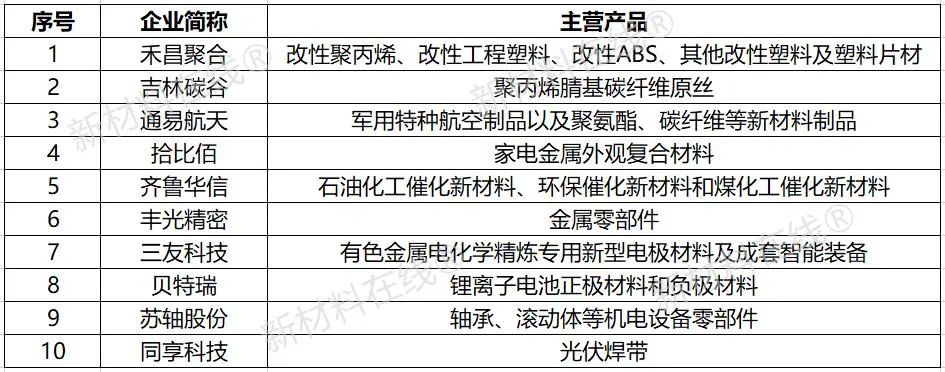

2021年11月15日至2021年11月21日,A股披露的有关新材料行业上市融资事件共计11起,其中灿勤科技完成上海证券交易所科创板上市,贝特瑞、丰光精密、通易航天等10家企业完成北京证券交易所首发上市。

(1)

11月15日,北京证券交易所揭牌暨开市仪式举行。北交所揭牌开市是我国资本市场改革发展的又一重要标志性事件,也是新三板市场运营八年多来积极探索具有中国特色资本市场普惠金融之路的新起点。根据新材料在线不完全统计,贝特瑞、丰光精密、通易航天等10家主营业务与材料相关的企业已登陆北交所。

(2)

元器件技术国产化进程中的领头企业-灿勤科技

11月16日,江苏灿勤科技股份有限-公司(以下简称“灿勤科技”)正式在上海证券交易所科创板上市,股票代码为688182.SH。

灿勤科技是国家首批专精特新“小巨人”企业,主要从事微波介质陶瓷元器件的研发、生产和销售。2018-2020年,灿勤科技营业收入分别为2.71亿元、14.08亿元、10.42亿元;扣非归母净利润分别为0.94亿元、7.17亿元、4.03亿元。此次IPO,灿勤科技拟将38.4亿元募集资金用于新建灿勤科技园项目、扩建5G通信用陶瓷介质波导滤波器项目和补充流动资金。

新材料行业一级市场融资动态

(1)

厦门凯纳完成7000万元新一轮融资,专注于石墨烯、锂电池导电剂和热管理材料

11月17日,厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司(以下简称"厦门凯纳")完成新一轮融资,引入产业投资7000万元。本轮融资后,凯纳将进一步加大在石墨烯、锂电池导电剂和热管理材料的领先优势。

厦门凯纳成立于2010年5月,厦门凯纳坚持自主创新和技术研发,已开发出生产石墨烯粉体的第六代技术,实现环保、低成本、大规模量产高品质石墨烯。公司主要产品包括石墨烯粉体、石墨烯复合导电剂、石墨烯基高导热碳塑合金等。

(2)

华平投资领投!光羿科技完成C轮融资,专注于电致变色材料

据金融界网报道,11月18日,全球电致变色技术创新公司光羿科技宣布完成C轮融资。本轮融资由华平投资领投。此前,比亚迪、蔚来资本作为战略投资人参与投资。高鹄资本担任本轮融资独家财务顾问。

2017年,深圳市光羿科技有限公司在硅谷、深圳同步建立,通过自主研发掌握电致变色材料、全固态电解质、光学薄膜生产和器件制造技术,并申请了100多项相关专利,是全球范围内电致变色技术领域的领衔者,致力于柔性智能薄膜的研发与生产,专注传统玻璃升级,提供可调光的智能变色玻璃。

新材料行业政策及项目投资动态

(1)

总投资一百亿美元!埃克森美孚乙烯项目全面启动

11月16日,总投资约100亿美元的埃克森美孚惠州乙烯项目全面启动建设。启动仪式在广东惠州、北京和美国休斯敦三地同时举行。

据了解,该项目位于惠州大亚湾石化区,项目总投资约100亿美元,整体分两期建设。一期项目包括年产160万吨乙烯的灵活进料蒸汽裂解装置,以及两套年产共计120万吨的高性能线性低密度聚乙烯装置,一套世界最大单体年产50万吨的低密度聚乙烯装置和两套年产共计95万吨的差异化高性能聚丙烯装置,以及重件码头等多个配套工程。计划一期项目竣工投产的同时,启动二期项目建设。截至目前,项目所涉场地平整已完成,办公中控大楼已建成,重件码头、跨海管廊、地下管网等工程建设稳步推进。

(2)

珠海冠宇拟40亿元建年产10GWh锂电池项目

11月18日晚间,珠海冠宇(688772)抛出一份40亿元投建年产10GWh锂离子动力电池项目计划。

据介绍,随着公司经营规模的不断扩大和市场需求的日益增长,为更好的抓住动力电池的市场机遇,进一步提升公司市场竞争力,提升公司在新能源行业的影响力和综合竞争力,公司全资子公司浙江冠宇计划在浙江省嘉兴市海盐县百步经济开发区新建锂离子动力电池项目(规划建设年产10GWh锂离子动力电池),总投资额不超过40亿元(其中固定资产投资约35亿元),资金来源为自有或自筹资金,预计建设期为36个月(2022年-2025年)。

新材料前沿科技动态

(1)

中科院生物可降解地膜降解机制方面取得进展

11月18日,据环球聚氨酯网报道,中国科学院南京土壤研究所研究员滕应课题组以生物可降解地膜普遍应用的聚酯材料聚己二酸/对苯二甲酸丁二醇酯(PBAT)为对象,采用微宇宙培养试验,明确了我国四大设施农区典型类型土壤对PBAT的降解潜能,利用宏基因组测序技术系统研究了土壤中PBAT的降解潜能与微生物群落变化和PBAT降解关键基因的关系。

结果表明,不同类型土壤对 PBAT 的降解能力存在显著差异,西北塿土对PBAT的降解能力最强,华北潮土次之,南方红壤与东北黑土无明显降解能力,埋藏120天,PBAT的矿化率分别为16%,9%,0.3%,0.9%;该研究结果为发展土壤农膜污染生物学控制技术提供了新思路,相关成果已发表在Environmental Science & Technology上。

(2)

新突破!厦门大学孙道恒教授团队提出“微尺度3D打印+液态金属填充”方法

11月19日,据新材料在线报道,厦门大学航空航天学院孙道恒教授带领的科研团队提出“微尺度3D打印+液态金属填充”方法,该研究将3D打印的灵活性与液态金属的易流动、易填充性相结合,开辟了一类复杂微结构制造新方法,为结构-功能一体化柔性电子、软体机器人、天线等富含多材料、跨尺度结构的制造奠定了基础,也为拓展超材料应用范围(如3D光学/电磁隐身衣、智能蒙皮、超透镜等)提供了新的解决方案。相关成果先后在Nano Letters、Nanoscale、Microsystems & Nanoengineering和Journal of Microelectromechanical Systems等国际期刊发表。